图1

不同晶种含量的MOR分子筛的XRD谱图

Figure1.

X-ray diffraction (XRD) patterns of MOR zeolites with different number of seeds

图1

不同晶种含量的MOR分子筛的XRD谱图

Figure1.

X-ray diffraction (XRD) patterns of MOR zeolites with different number of seeds

Citation: ZHAO Xiao-feng, LI Yan-chun, YUAN Ping, WANG Peng-fei, WANG Hao, DONG Mei, QIN Zhang-feng, FAN Wei-bin, WANG Jian-guo. Effect of seed number of MOR zeolites on the transalkylation reaction and the investigation of the reaction mechanism[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2017, 45(9): 1095-1104.

晶种数量对MOR分子筛上烷基转移反应的影响及反应机理研究

English

Effect of seed number of MOR zeolites on the transalkylation reaction and the investigation of the reaction mechanism

-

二甲苯是一种重要的化工原料,在纺织、纤维、塑料、农药、医药、合成树脂等领域都有着广泛的应用[1, 2]。目前,二甲苯主要来自于石油馏分催化重整油和裂解汽油。此外,甲醇制芳烃技术也是其重要来源之一。然而,通过以上方法得到的二甲苯产量有限,不能满足市场需求。甲苯歧化和烷基转移技术能够将各种芳烃工业得到的低值甲苯和三甲苯(C9芳烃)转化为二甲苯,提高附加值更高的对二甲苯产量,是实现芳烃之间相互转化的重要方法,具有重要的经济和社会效益。

十二元环大孔沸石分子筛,由于具有独特的孔道结构和酸性特征,被认为是催化烷基转移反应的高效催化剂[3-7]。原因在于,首先,小孔道尺寸的分子筛则会限制大体积分子进入其孔道内部, 使得烷基转移催化活性受到影响,只有大孔分子筛才具有足够大的孔道尺寸使C9芳烃扩散进入其孔道内部进行反应, 从而表现出较高的烷基转移催化性能[8]。其次, 氢型沸石分子筛具有大量的酸性位点, 可以为反应物的附着、活化、转化提供适当的酸性以及相对固定的反应位点。故此,MOR分子筛因具有直十二元环大孔结构以及较强的酸性而在烷基转移反应中表现出优异的催化性能。关于MOR分子筛在烷基转移反应中的应用已有诸多报道:Lee等[5]对大孔分子筛的烷基转移催化性能进行了研究,结果发现,MOR分子筛表现出高的催化活性和稳定性,脱铝之后能够进一步提高其催化稳定性。Cejka等[3]将大孔分子筛在烷基转移反应过程中表现出的高催化活性归因于其大的孔道结构能够容纳更多反应物分子,增大了双分子反应的概率。Ali等[9]以甲苯与1, 2, 4-三甲苯的烷基转移反应为探针反应,以丝光沸石为催化剂进行研究,发现催化剂酸位点浓度对提高二甲苯产率有重要作用。

大量研究已经证实,分子筛合成过程中添加晶种会显著影响催化剂的形貌、粒径粒径、孔道结构和催化稳定性。刘兴玉等[10]研究了晶种加入方式、晶种种类以及晶种数量对L沸石晶化过程和孔道结构的影响,发现晶种对结构导向起到重要的作用, 可以明显缩短晶化诱导期和提高产品的相对结晶度。陈艳红等[11]采用晶种替代有机模板剂在水热条件下成功合成出了ZSM-5分子筛,该催化剂与使用有机模板剂合成的催化剂相比,不但结晶度和晶体形貌相差不大,而且具有相近的催化性能。袁苹等[2]通过添加不同含量晶种的方法合成了不同粒径的ZSM-5分子筛催化剂,以苯烷基化为探针反应,研究结果表明,随着ZSM-5分子筛颗粒粒径增大,不仅苯的转化率和二甲苯选择性降低,而且催化剂稳定性明显下降。其中,粒径为0.25 μm的ZSM-5分子筛在苯烷基化反应中的催化性能最佳,且催化剂稳定性最好。总体来看,当前研究者大多通过改性MOR来实现对烷基转移催化性能的影响,但有关合成过程中晶种数量不同对MOR分子筛孔道结构、催化活性以及催化稳定性之间内部关系的研究较少。

大多数研究表明,芳烃间烷基转移反应主要通过双分子中间体机理进行,即反应过程中会生成甲基取代的双苯基甲烷作为中间体。Xiong等[12]在H-ZSM-5分子筛上研究了同位素标志的甲苯歧化反应,根据产物中同位素分布以及加入微量双苯基甲烷物种后反应速率加快等现象,提出了甲苯歧化反应机理按双分子中间体机理进行。Baduraig等[13]在甲苯甲基化反应中,利用双苯基甲烷中间体机理成功解释了丝光沸石表现出最高的甲苯转化率和最大二甲苯产率的原因。Serra等[14]研究了在真实烷基转移条件下七种不同的酸性沸石(包括具有包含10 MR,12 MR和10 +12 MR的通道系统的拓扑结构)中的乙基苯的转化,发现乙苯经历不同的双分子反应,产生苯、二乙基苯和甲苯、乙基甲苯作为主要产物,每个反应涉及不同的联苯基中间体。Svelle等[15]通过GC-MS技术对反应过程中分子筛孔道中生成的中间体进行捕捉,从实验的角度证明甲苯歧化反应通过双分子中间体机理进行。Min等[16]采用同样的方法从实验的角度验证了乙苯歧化同样通过双分子中间体机理进行。Li等[17, 18]分别以ZSM-5、MOR、Beta和USY分子筛为催化剂,对甲苯和三甲苯烷基转移反应机理进行了深入研究, 运用实验手段在ZSM-5、Beta和USY分子筛上捕捉到了反应中间体,证实了对双分子中间体机理的合理性。但遗憾的是,之前的研究工作都没有能够从MOR分子筛催化剂上捕捉到双苯基碳正离子反应中间体,进而为证实双分子中间体机理提供有力证据,因此,在本研究中作者将重点解决这个难题。

本实验以MOR分子筛为催化剂,以甲苯和三甲苯烷基转移反应为探针反应,深入研究晶种数量变化对分子筛孔道结构、酸性以及催化活性和稳定性的影响。更重要的是,作者将运用多种表征和检测方法对烷基转移反应过程中分子筛上生成的中间体进行研究,进一步从实验角度验证烷基转移反应在MOR分子筛上通过双分子中间体机理进行的反应本质,进而对其高催化活性和稳定性进行解释。

1 实验部分

1.1 催化剂的制备

通过水热法合成硅铝物质的量比为15的MOR分子筛催化剂。以硅溶胶(JN-30,工业级,青岛海洋化工有限公司)为硅源,以偏铝酸钠(化学纯,国药集团化学试剂有限公司)为铝源,配制组成为30 SiO2:Al2O3:6 Na2O:720 H2O的凝胶体系。在凝胶体系中,分别加入硅物质的量达到凝胶体系2%、4%、8%、12%和16%的晶种,在常温下搅拌2 h后装入有聚四氟乙烯内衬的晶化釜中,在170℃下晶化24 h,经离心分离、洗涤、干燥等操作,在560 ℃下焙烧后得到钠型分子筛。钠型分子筛经过1 mol /L的硝酸铵溶液(NH4NO3,化学纯,西陇化工股份有限公司)离子交换两次后,在550 ℃下再次焙烧后得到H型分子筛催化剂。

1.2 催化剂的表征

X射线衍射(XRD)是通过日本Rigaku公司的MiniFlex Ⅱ X射线衍射仪测试的,测试条件是:Cu Kα,管电压30 kV,管电流15 mA,5°-40°扫描,扫描速率为4 (°)/min。

采用NH3程序升温脱附(NH3-TPD)实验来测定样品的酸量和强度分布。NH3-TPD表征是在Micromeritics Auto Chem II 2920化学吸附仪上进行的。称取0.1 g催化剂,在氩气气氛下550 ℃预处理30 min后,降温到120 ℃进行NH3吸附;30 mL/min氩气吹扫样品除去物理吸附的NH3后,从120 ℃开始以10 ℃/min的升温速率升温至550 ℃,通过热导检测器(TCD)检测脱附NH3的量。

氮物理吸附分析在Micromeritics TriStar II Surface Area and Porosity上进行。样品首先在300 ℃下真空脱气8 h,然后取出,在液氮气氛(-196 ℃)下测定N2的吸脱附等温线。通过BET (Brunauer-Emmett-Teller)方法计算样品的比表面积,用t-plot法获得样品的孔体积等数据[19]。

吡啶红外(Py-FTIR)吸收光谱是在德国BRUKER TENSOR 27上进行测定。具体方法是,称量20 mg分子筛样品,通过反复研磨压片,制成外径13 mm的薄片,然后在原位池中经450 ℃、真空度小于1×10-2 Pa条件下处理2 h来脱除样品表面吸附的杂质,降温时分别采集150、250和350 ℃的背景谱图,降至室温后通入吡啶蒸气,平衡30 min后,将样品池温度升至150、250和350 ℃分别处理1 h以获取背景图谱、脱出样品表面吸附的吡啶分子,从而测定B酸和L酸的量。计算样品中B酸和L酸的含量时,用吸附碱性探针分子后样品的FT-IR谱图扣除相应温度时的样品背景图,即可得到相应的吸附图,使用摩尔消光系数的方法,对不同类型酸的含量进行定量计算。

样品的元素分析是在美国TJA公司的电感耦合等离子发射仪(ICP,Atomscanl6 TJA)上测量的,分别来测定样品中的Si、Al等元素的含量。

扫描电子显微镜(SEM)是在日本电子株式会社的JSM-6700F型场发射电子显微镜上进行的,用来观察样品的形貌和晶粒粒径。

热重-差热分析(TG-DTA)是在日本Rigaku Thermo Plus Evo TG 8120热重差热分析仪上进行的;催化剂样品在空气气氛下从室温加热至850 ℃,加热速率为10 ℃/min,空气流量为30 mL/min。

中间体捕捉实验主要是采用Guisnet等开发的技术,利用GC-MS技术对烷基转移反应过程中MOR分子筛上生成的DPM中间体进行的捕捉。具体的实验过程如下:甲苯和三甲苯烷基转移反应10 h之后,用液氮快速将其猝冷,并在室温下取出,将催化剂溶解于HF酸溶液中,使其分子筛骨架溶解,孔道内部的中间体物种得到释放,然后使用CH2Cl2萃取,进行GC-MS检测分析。

1.3 催化剂的反应性能评价

在连续流动固定床反应器(内径10 mm,长度30 cm)上评价催化剂在甲苯(分析纯)-1, 2, 4三甲苯(分析纯)烷基转移反应上的催化性能。催化剂经压片,筛分制成20-40目的颗粒。填装量为0.522 0 g,填入至反应器的恒温段,其他部分用相同目数的石英砂填充。反应产物经气液分离器分离后,气相产物在Agilent 7890A气相色谱仪上进行在线分析,液相产物使用Agilent 7890A气相色谱仪进行离线分析。

1.4 转化率和选择性的计算

甲苯-1, 2, 4-三甲苯烷基转移反应以甲苯的转化率(xT)、二甲苯的选择性(sx)以及三甲苯的转化率(x1, 2, 4-TMB)作为评价催化剂反应性能的指标[20],其计算公式分别为:

2 结果与讨论

2.1 不同晶种含量MOR的合成与表征

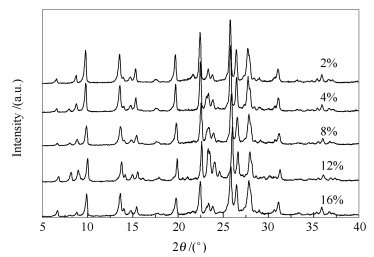

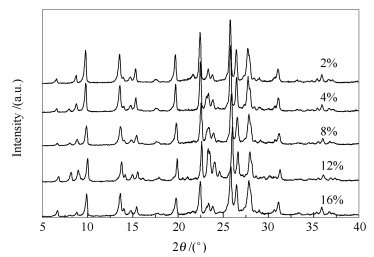

采用水热法合成了Si/Al物质的量比为15,添加晶种含量分别为2%、4%、8%、12%和16%的MOR分子筛,并对合成的MOR分子筛系列进行了XRD、SEM、ICP等一系列表征。图 1为不同晶种含量的MOR分子筛的XRD谱图。由图 1可知,其在9.75°、13.50°、19.73°、22.41°、25.81°、26.52°和27.73°处有较强的衍射峰,这些峰为MOR分子筛的特征衍射峰[21],说明合成的系列分子筛具有良好的晶体结构,结晶度好,而晶种含量的变化对分子筛的结晶度影响不大。

图1

不同晶种含量的MOR分子筛的XRD谱图

Figure1.

X-ray diffraction (XRD) patterns of MOR zeolites with different number of seeds

图1

不同晶种含量的MOR分子筛的XRD谱图

Figure1.

X-ray diffraction (XRD) patterns of MOR zeolites with different number of seeds

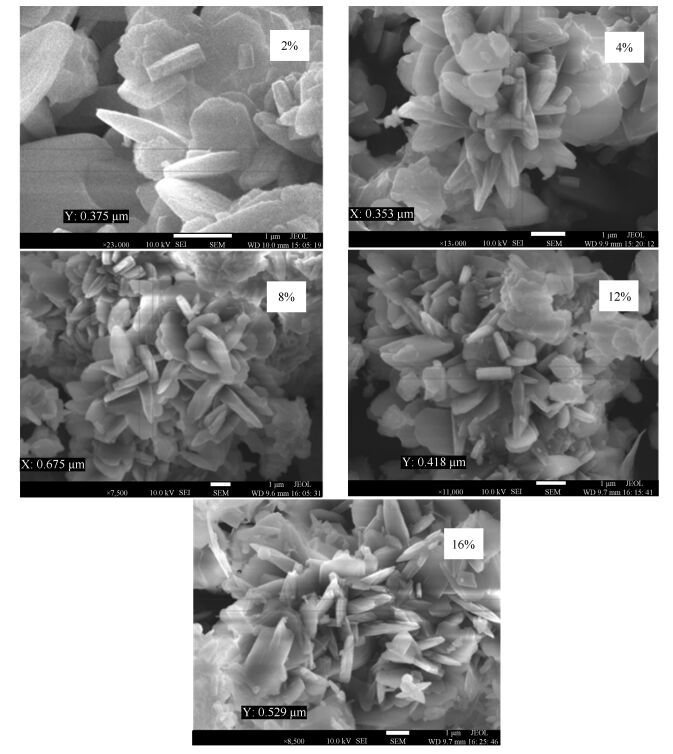

图 2为系列MOR分子筛的SEM照片。由图 2可知, 所有样品晶粒均匀且结晶度良好,晶体形貌接近于梭形片状,整体呈现出堆积结构。晶种数量不同,其晶粒片层大小存在一定差异,低晶种合成时晶粒片层平均尺寸约为0.3 μm,而高晶种含量时所形成的晶粒片层较厚,约为0.5 μm。

表 1为通过ICP和N2吸附方法得到的系列MOR分子筛的实际Si/Al物质的量比、BET比表面积、孔体积以及平均孔径的数值。从ICP的结果可以看出,不同分子筛的Si/Al物质的量比非常接近,都在10左右,这说明合成时晶种数量的变化对分子筛Si/Al物质的量比影响不大,且分子筛内总的Al含量非常接近。

表 1

不同晶种含量合成的MOR分子筛的物化性质与酸性质

Table 1.

Physicochemical properties and acid properties of MOR zeolites with different number of seeds

表 1

不同晶种含量合成的MOR分子筛的物化性质与酸性质

Table 1.

Physicochemical properties and acid properties of MOR zeolites with different number of seeds

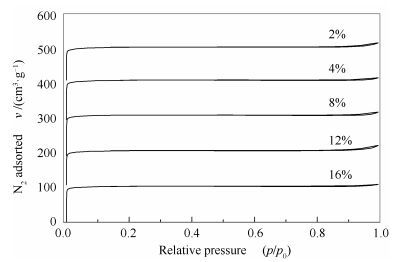

Seed crystal Physicochemcal properties Acids properties Si/Al ABET/(m2·g-1) v/(cm3·g-1) average pore diameter d/nm AlF/AlEF peak area* B acids/(mmol·g-1) L acids/(mmol·g-1) weak acids/(mmol·g-1) strong acids/(mmol·g-1) 2% 11.57 288 0.163 4.13 87/13 6 748.68 0.263 0.017 0.348 0.320 4% 8.72 321 0.173 3.53 88/12 6 954.28 0.286 0.017 0.350 0.317 8% 9.06 422 0.228 3.97 89/11 7 517.33 0.296 0.016 0.345 0.323 12% 10.52 355 0.196 3.75 88/12 7 015.42 0.245 0.011 0.341 0.327 16% 10.00 296 0.169 4.09 86/14 6 767.35 0.220 0.017 0.342 0.322 *: peak area of δ=55 in the 27Al MAS NMR test 图 3为不同晶种含量合成的MOR分子筛的N2等温吸附-脱附曲线。由图 3可知,在高p/p0时存在明显的滞后环,表明在其内部存在小晶粒间堆叠形成的粒间孔。N2吸附数据表明,所有分子筛都具有较高的比表面积和较大的孔体积, 平均孔径都处于3.5-4.2 nm。但比表面积和孔体积随分子筛中添加晶种数量的增大而增大,当晶种含量为8%时,得到的比表面积和孔体积最大,随后随着晶种数量的增加,比表面积和孔体积又逐渐减小。这可能是因为当加入晶种量小于8%时,随着晶种的增加,晶核的数目增加,导致晶体的体积减小,比表面积增大,孔体积增大。但当加入晶种量大于8%时,随着晶种的增加,比表面积和孔体积反而减小,这可能是由于晶种浓度过高容易引起晶种间的聚集,从而导致实际晶核数量减小,体积增大,当然更深层次的原因还需进一步深入研究。

使用吡啶吸附红外光谱方法(Py-FTIR)测定了催化剂的酸中心类型和数量。图 4为MOR分子筛吸附吡啶并在150 ℃下脱附后的吡啶吸附红外图(Py-FTIR)。由图 4可知,1 453 cm-1出现的峰是吡啶与L酸作用形成的配合物的特征吸收峰,用于表征分子筛催化剂的L酸中心。1 543 cm-1出现的峰是吡啶与质子酸作用形成的吡啶离子的特征吸收峰,用于表征分子筛的B酸中心。而1 490 cm-1处的峰属于物理吸附的吡啶峰。表 2为不同数量晶种合成的MOR分子筛反应后的产物分布。由表 2可知,晶种添加数量少于8%时,随着晶种数量的增加,B酸量逐渐增加,说明骨架Al含量在增加,而非骨架Al含量降低。分子筛的B酸含量在晶种数量为8%时达到极大值。当晶种数量大于8%时,随着晶种数量的增加,B酸的量逐渐减少。总体来看,对所有分子筛来说,分子筛中B酸含量受晶种含量影响明显,而L酸量总体很少,且受晶种变化影响较小。因此,通过对晶种添加量的控制可以实现对分子筛骨架中B酸含量的有效调控。

表 2

不同数量晶种合成的MOR分子筛反应后的产物分布

Table 2.

Reactants conversion and product distribution catalyzed by MOR zeolite with different number of seeds

表 2

不同数量晶种合成的MOR分子筛反应后的产物分布

Table 2.

Reactants conversion and product distribution catalyzed by MOR zeolite with different number of seeds

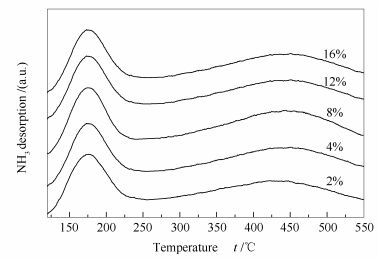

Condition Product distribution w/% Catalyst life t/h xylene benzene C1-6 hydrocarbons C2-5 olefins C10+ aromatics 2% 82.44 6.72 0.80 0.07 8.41 168 4% 81.17 8.39 1.59 0.09 6.77 216 8% 81.56 8.29 1.19 0.06 6.78 444 12% 77.99 10.59 1.93 0.08 6.84 240 16% 82.18 7.09 1.53 0.08 7.10 168 对催化剂进行了NH3-TPD测试,具体见图 5。由图 5可知,NH3-TPD曲线是典型的双峰氨脱附类型,分别为175 ℃左右的弱酸吸附位点与450 ℃的强酸吸附位点。由表 2可知,不同晶种含量合成的MOR分子筛中弱酸和强酸含量非常接近,随晶种含量的变化不明显,弱酸含量大约在0.345左右,而强酸含量在0.32左右。

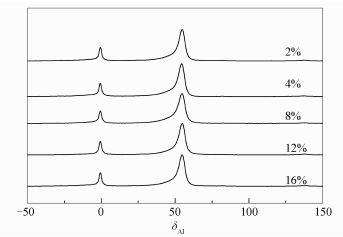

系列MOR分子筛中的Al物种存在状态通过27Al MAS NMR进行了考察,结果见图 6。所有MOR分子筛在δ=55和0处都出现了两个信号峰,分别对应骨架四配位铝和非骨架六配位铝物种。由表 1可知,随着晶种数量的升高,δ=55处对应峰的峰面积先增加后减小,当晶种数量为8%时,峰面积达到最大,说明分子筛中四配位的骨架铝含量最多,对应的B酸含量也最多,这与吡啶红外测定的结果是一致的。

2.2 不同晶种含量MOR对烷基转移反应的影响

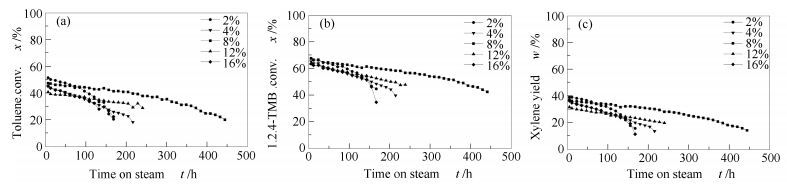

在反应压力为3 MPa、甲苯与三甲苯原料物质的量比为1:1、温度为450 ℃、空速20 h-1、氢烃物质的量比为4的条件下,考察了晶种数量变化对催化剂MOR催化性能的影响,具体见图 7。

由图 7可知,在反应的初始阶段,系列催化剂的催化性能接近,2%和8%晶种的催化剂转化率最高,接近50%,随着反应的进行,2%和16%晶种含量的曲线降低的最快; 其次是4%和12%的曲线,而晶种含量8%的催化剂在相同的时间段内,有着最高的甲苯转化率、三甲苯转化率和二甲苯的选择性,并且相比其他催化剂,有更长的催化寿命。由表 2可知,系列分子筛总体的二甲苯的选择性都比较接近,达到了80%左右,苯、C1-6烃类、C2-5烯烃、C10以上芳烃的含量都相对接近,催化剂寿命的延长没有造成二甲苯选择性的降低。

由反应评价的数据可以看出,晶种数量对烷基转移反应的催化剂寿命和反应活性影响较大,晶种添加量为8%时,催化剂表现出最高的催化活性和反应稳定性,原因可能是, 首先,晶种数量的变化引起了晶粒粒径的变化,造成分子筛表面酸量出现明显差异。晶种数量增多,晶粒粒径变小,使比表面积增大,暴露出更多的酸性位点。烷基转移反应为典型的酸催化反应,因此, 酸量的改变对反应活性有明显的改变; 其次,随着晶种数量的增多,晶粒变小,孔道结构变短,缩短了反应中间物种在分子筛孔道中的扩散路程,减少了中间物种接触活性位点的几率,从而延长了催化剂的寿命和反应活性。但并不是晶种添加量越多越好,存在一个最佳值,如果晶种的添加量超过了这个最佳值,则会引起分子筛比表面积和孔体积的下降,进而影响其催化性能。另外,由表 1可知,不同晶种数量合成的系列分子筛的平均孔径变化很小,非常接近,而孔体积之间则有较大差异,较大的孔体积有利于大体积芳烃在孔道内部的扩散,从而缩短了反应产物在孔道内的停留时间,因此导致催化剂催化寿命变长,稳定性变高。晶种8%的催化剂有着最高的甲苯转化率、三甲苯转化率和二甲苯的选择性,这主要归因于晶种数量8%的催化剂有着最多的B酸含量、最大的比表面积和孔体积(具体见表 1)。

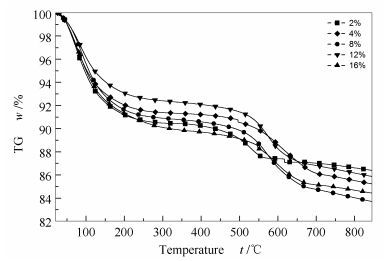

2.3 不同晶种含量MOR烷基转移反应失活后的热重测试

图 8为不同晶种合成的分子筛反应失活后的TG曲线。由图 8可知,不同晶种合成的催化剂失活后,积炭在空气气氛、程序升温条件下的消失过程是比较接近的。可以看出, 存在两个质量下降较为迅速的温度即100与500 ℃,100 ℃左右时的质量损失是吸附的小分子脱附引起的,包括水、小分子积炭物种和中间体以及小分子的烯烃等,这些小分子物种在较低温度下就可以失去;500 ℃左右的质量损失主要是积炭物种为主。同时,如表 2和表 3所示,失活催化剂积炭量与催化剂寿命和稳定性成正比关系,即催化剂寿命越长积炭量越高。但整体来看,所有催化剂失活后的积炭量并不高,表明催化剂并未深度失活,这可能是因为积炭主要发生在分子筛外表面,分子筛孔口被外表面积炭堵塞而导致催化剂失活,而孔道内的活性位点并未深度失活。

表 3

不同晶种数量MOR新鲜、失活后、再生状态下N2吸附数据以及积炭量的对比

Table 3.

Comparison of N2 adsorption data and carbon deposition of the number of different seed crystals MOR fresh, inactivated, after the regeneration

表 3

不同晶种数量MOR新鲜、失活后、再生状态下N2吸附数据以及积炭量的对比

Table 3.

Comparison of N2 adsorption data and carbon deposition of the number of different seed crystals MOR fresh, inactivated, after the regeneration

Catalyst ABET/(m2·g-1) Pore volume v/(m3·g-1) Carbon deposition w/% fresh used regeneration fresh used regeneration 2% 288 53.5 277 0.163 0.086 0.156 2.00 4% 321 58.8 308 0.173 0.091 0.162 3.36 8% 422 78.5 409 0.228 0.120 0.204 4.54 12% 355 66.0 336 0.196 0.103 0.185 4.25 16% 296 55.2 283 0.169 0.089 0.157 3.50 为了深入研究催化剂的失活原因,以及失活及再生后的孔结构变化,作者运用N2吸附方法对新鲜、失活和再生后的催化剂进行了表征。由表 3可知,与新鲜催化剂相比,失活催化剂的比表面积和孔体积急剧降低,说明积炭物种不但覆盖了分子筛的活性位点,而且严重堵塞了分子筛孔道。再生后,失活催化剂的比表面积能够恢复到新鲜催化剂的95%以上,而孔体积可以达到新鲜催化剂的90%以上,说明分子筛的失活主要是由于大分子有机物种在分子筛外表面大量积炭,进而堵塞孔口引起的,通过焙烧再生可以基本恢复催化剂的活性,但仍会有少量积炭无法除去,这会导致分子筛孔道内外少量活性位点永久失活。

2.4 烷基转移反应机理的研究

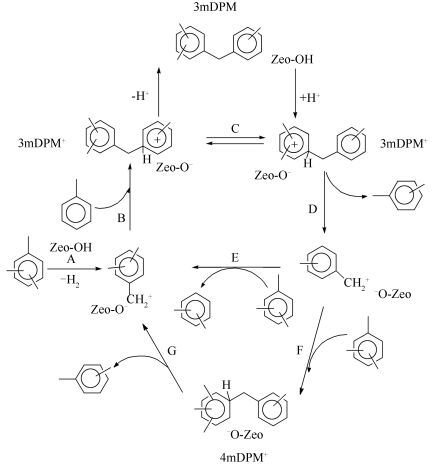

烷基转移反应机理的研究已经有很多,其中, 双分子中间体机理最能合理描述烷基转移反应主要过程。该机理提出甲苯与1, 2, 4-三甲苯通过烷基转移反应来制备二甲苯的过程主要是通过A-G等一系列步骤完成的,具体见图 9。反应开始时,活性更高的1, 2, 4-三甲苯分子首先吸附在酸位点上活化形成了碳正离子(A步骤),该碳正离子可以与甲苯反应生成3mDPM+中间体(B步骤),然后3mDPM+发生分子间氢转移(C步骤)并进一步分解生成二甲苯和二甲苯碳正离子(D步骤),最后二甲苯碳正离子从新的反应物1, 2, 4-三甲苯分子上夺去一个氢生成二甲苯以及新的1, 2, 4-三甲苯碳正离子(E步骤),催化循环完成。已有理论计算结果表明,上述循环过程中,步骤E所需能垒最高,最难发生[22]。图 9中4mDPM+的形成表明,反应可能通过另外一种路径进行,步骤F和G而非步骤E。即3mDPM+裂解生成的二甲苯碳正离子与1, 2, 4-三甲苯反应生成4mDPM+,然后分解生成二甲苯和1, 2, 4-三甲苯碳正离子,进一步引发新的催化循环,该过程类似于甲苯[15]以及乙苯[16]歧化机理。另外,作者还运用实验手段在ZSM-5、Beta和USY分子筛上捕捉到了反应中间体,证实了烷基转移通过双分子中间体机理进行的合理性[18]。

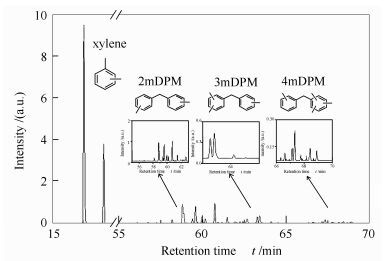

由图 9可知,在烷基转移反应过程中,烷基碳桥连的双苯基甲烷(DPM)中间体起到了非常关键的作用,通过实验捕捉中间体成为了验证该机理的重要手段。因此,本研究利用实验手段(GC-MS方法)对烷基转移反应过程中MOR分子筛中生成的DPM中间体进行了捕捉[15]。通过对NIST数据库检索, 各物种结构归属见图 10。

保留时间为15-20 min的峰对应于产物二甲苯, 保留时间为55-60 min的峰代表的化合物分子量为196,分子式为C15H16,与NIST数据库对比结果为二甲基取代的双苯基甲烷物种(2mDPM)异构体。同理, 保留时间为60-65 min和65-70 min分别对应化合物的分子量为210和224,分子式分别为C16H18和C17H19。经NIST数据库对比为3mDPM和4mDPM异构体。由此可以看出, MOR分子筛中能够检测到符合图 10所示机理的二甲基取代的双苯基甲烷(2mDPM)、三甲基取代的双苯基甲烷(3mDPM)以及更大体积的四甲基取代的双苯基甲烷(4mDPM)等DPM中间体物种。但由于DPM不稳定,会快速的分解生成二甲苯,所以图 10中有较强的二甲苯信号峰。上述实验结果表明,在MOR分子筛上甲苯三甲苯烷基转移反应过程是通过双分子中间体机理进行的。这里需要指出的是,反应生成的中间体应该主要来自于孔道内表面,外表面产生的中间体即使有,含量也应该很小。这主要是由内外表面在酸性、比表面积和择形性上的巨大差异造成的。

表 4为通过N2吸附曲线得出的分子筛内外比表面积的数据。由表 4可知,分子筛内表面的比表面积明显大于外表面,由此可以推断,孔道内的酸性、酸量和活性位点数量也要明显高于外表面,因此,烷基转移反应应该主要在孔道内进行,产生的中间体也主要来自于孔道内。另外,分子筛孔道的择形性也更易于中间体的生成[3, 15]。

表 4

不同晶种数量MOR内外比表面积的对比

Table 4.

Comparison of specific surface area and external specific surface area of MOR

表 4

不同晶种数量MOR内外比表面积的对比

Table 4.

Comparison of specific surface area and external specific surface area of MOR

2% 4% 8% 12% 16% BET surface area A/(m2·g-1) 288 321 422 355 296 Micropore area A/(m2·g-1) 237 278 359 304 238 External surface area A/(m2·g-1) 51 43 63 51 58 E/M 0.22 0.15 0.18 0.17 0.24 3 结论

以MOR为催化剂,甲苯与三甲苯的烷基转移反应为探针反应,系统考察了晶种数量变化对催化性能的影响。研究发现,晶种数量为8%的催化剂有着最多的B酸含量、最大的比表面积和孔体积,并在烷基转移反应中表现出了最优异的催化活性和稳定性,即在空速为20 h-1的条件下,二甲苯的选择性达到了80%,催化剂寿命达到了444 h。对失活机理进行了深入研究,发现积炭物种对催化剂酸性位点的覆盖和对孔口的堵塞是造成催化剂失活的主要原因,再生后的催化剂孔结构能够恢复到新鲜催化剂的90%以上。使用实验手段(GC-MS方法)捕捉到了双苯基碳正离子中间体,证实了甲苯和三甲苯烷基转移反应在MOR分子筛上通过双分子中间体机理进行的合理性。

-

-

[1]

HAMEDI N, IRANSHAHI D, RAHIMPOUR M R, RAEISSI S, RAJAEI H. Development of a detailed reaction network for industrial upgrading of heavy reformates to xylenes using differential evolution technique[J]. J Taiwan Inst Chem E, 2015, 48: 56-72. doi: 10.1016/j.jtice.2014.10.015

-

[2]

袁苹, 王浩, 薛彦峰, 李艳春, 王凯, 董梅, 樊卫斌, 秦张峰, 王建国. 不同粒径ZSM-5分子筛在苯与甲醇烷基化反应中催化性能及反应条件优化[J]. 物理化学学报, 2016,32,(7): 1775-1784. doi: 10.3866/PKU.WHXB201604141YUAN P, WANG H, XUE Y F, LI Y C, WANG K, DONG M, FAN W B, QIN Z F, WANG J G. Catalytic properties of different crystal sizes for ZSM-5 zeolites on the alkylation of benzene with methanol and optimization of the reaction conditions[J]. Acta Phys Chim Sin, 2016, 32(7): 1775-1784. doi: 10.3866/PKU.WHXB201604141

-

[3]

CEJKA J, WICHTERLOVA B. Acid-catalyzed synthesis of mono-and dialkyl benzenes over zeolites:Active sites, zeolite topology, and reaction mechanisms[J]. Catal Rev, 2002, 44(3): 375-421. doi: 10.1081/CR-120005741

-

[4]

CHEN N Y and DEGNAN T F. Industrial catalytic applications of zeolites[J]. Chem Eng Prog, 1988, 84(2): 32-41.

-

[5]

LEE Y K, PARK S H and RHEE H K. Transalkylation of toluene and 1, 2, 4-trimethylbenzene over large pore zeolites[J]. Catal Today, 1998, 44(1/4): 223-233.

-

[6]

CHAO K J and LEU L J. Conversion of toluene and trimethylbenzene over NAHY zeolites[J]. Zeolites, 1989, 9(3): 193-196. doi: 10.1016/0144-2449(89)90025-0

-

[7]

KREJČ Í A, AL-KHATTAF S, ALI MA, BEJBLOVÁ M, ČEJKA J. Transalkylation of toluene with trimethylbenzenes over large-pore zeolites[J]. Appl Catal A:Gen, 2010, 377(1/2): 99-106.

-

[8]

MESHRAM N R, KULKARNI S B and RATNASAMY P. Transalkylation of toluene with C9 aromatic hydrocarbons over ZSM-5 zeolites[J]. J Chem Technol Biot, 1984, 34(3A): 119-126.

-

[9]

ALI SA, AITANI AM, ERCAN C, WANG Y, AL-KHATTAF S. Conversion of heavy reformate into xylenes over mordenite-based catalysts[J]. Chem Eng Res Des, 2011, 89(10A): 2125-2135.

-

[10]

刘兴玉, 谢传欣, 赵静. 晶种在L沸石合成体系中的作用[J]. 石油大学学报(自然科学版), 2004, 28(5): 103-107. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYDX200405023.htmLIU X Y, XIE C X, ZHAO J, PAN H F. Action of crystal seeds in synthetic system of zeolite L[J]. J Univ Petro, 2004, 28(5):103-107. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYDX200405023.htm

-

[11]

陈艳红, 李春义, 杨朝合. 晶种法合成ZSM-5分子筛规律的研究[J]. 石油炼制与化工, 2013,44,(11): 24-28. doi: 10.3969/j.issn.1005-2399.2013.11.005CHEN Y H, LI C Y, YANG Z H. Study on the synthesis of ZSM-5 molecular sieve by seed crystallization[J]. Pet Process Petroche, 2013, 44(11): 24-28. doi: 10.3969/j.issn.1005-2399.2013.11.005

-

[12]

XIONG Y S, RODEWALD P G, and CHANG C D. On the mechanism of toluene disproportionation in a zeolite environment[J]. J Am Chem Soc, 1995, 117(37): 9427-9431. doi: 10.1021/ja00142a007

-

[13]

BADURAIG A, ODEDAIRO T and AL-KHATTAF S. Disproportionation and methylation of toluene with methanol over zeolite catalysts[J]. Top Catal, 2010, 53(19/20): 1446-1456.

-

[14]

SERRA J M, GUILLON E, and CORMA A. A rational design of alkyl-aromatics dealkylation-transalkylation catalysts using C(8) and C(9) alkyl-aromatics as reactants[J]. J Catal, 2004, 227(2): 459-469. doi: 10.1016/j.jcat.2004.08.006

-

[15]

SVELLE S, OLSBYE U, LILLERUD KP, KOLBOE S, BJØRGEN M. Diphenylmethane-mediated transmethylation of methylbenzenes over H-zeolites[J]. J Am Chem Soc, 2006, 128(17): 5618-5619. doi: 10.1021/ja060931w

-

[16]

MIN H K, CHIDAMBARAM V, and HONG S B. Diethylated Diphenylethane Species:Main Reaction Intermediates of Ethylbenzene Disproportionation over Large-Pore Zeolites[J]. J Phys Chem C, 2010, 114(2): 1190-1193. doi: 10.1021/jp9094408

-

[17]

LI Yan-chun, WANG Hao, DONG Mei, LI Jun-fen, WANG Guo-fu, QIN Zhang-feng, FAN Wei-bin, WANG Jian-guo. Optimization of reaction conditions in the transalkylation of toluene with 1, 2, 4-trimethylbenzene catalyzed by beta zeolite and the investigation of its reaction mechanism[J]. Acta Phys Chim Sin, 2016, 74(6): 529-537. doi: 10.6023/A16020077

-

[18]

LI Yan-chun, WANG Hao, DONG Mei, LI Jun-Fen, WANG Guo-fu, QIN Zhang-Feng, FAN Wei-bin, WANG Jian-guo. Effect of zeolite pore structure on the diffusion and catalytic behaviors in the transalkylation of toluene with 1, 2, 4-trimethylbenzene[J]. RSC Adv., 2015, 5(81): 66301-66310.. doi: 10.1039/C5RA09236A

-

[19]

WALTON K S and SNURR R Q. Applicability of the BET method for determining surface areas of microporous metal-organic frameworks[J]. J Am Chem Soc, 2007, 129(27): 8552-8556. doi: 10.1021/ja071174k

-

[20]

DUMITRIUE , GUIMON C, HULEA V, LUTIC D, FECHETE I. Transalkylation of toluene with trimethylbenzenes catalyzed by various AFI catalysts[J]. Appl Catal A:Gen, 2002, 237(1/2): 211-221.

-

[21]

KIM G J, AHN W S. Direct synthesis and characterization of high-SiO2-content mordenites[J]. Zeolites, 1991, 11(7): 745-750. doi: 10.1016/S0144-2449(05)80183-6

-

[22]

BYUN Y, JO D, DONG N S, HONG S B. Theoretical investigation of the isomerization and disproportionation of m-xylene over medium-pore zeolites with different framework topologies[J]. ACS Catalysis, 2014, 4(6): 1764-1776. doi: 10.1021/cs500186y

-

[1]

-

图 7 不同晶种数量MOR分子筛上反应物转化率、二甲苯选择性随时间的变化

Figure 7 Dependence of toluene (a) and 1, 2, 4-TMB (b) conversions and xylene (c) yield on the reaction time catalyzed by MOR zeolite with different number of seeds

reaction condition: toluene/1, 2, 4-TMB=1 (mol ratio); ρ=3 MPa; t=450 ℃; WHSV=20 h-1; H2/hydrocarbon=4 (mol ratio)

表 1 不同晶种含量合成的MOR分子筛的物化性质与酸性质

Table 1. Physicochemical properties and acid properties of MOR zeolites with different number of seeds

Seed crystal Physicochemcal properties Acids properties Si/Al ABET/(m2·g-1) v/(cm3·g-1) average pore diameter d/nm AlF/AlEF peak area* B acids/(mmol·g-1) L acids/(mmol·g-1) weak acids/(mmol·g-1) strong acids/(mmol·g-1) 2% 11.57 288 0.163 4.13 87/13 6 748.68 0.263 0.017 0.348 0.320 4% 8.72 321 0.173 3.53 88/12 6 954.28 0.286 0.017 0.350 0.317 8% 9.06 422 0.228 3.97 89/11 7 517.33 0.296 0.016 0.345 0.323 12% 10.52 355 0.196 3.75 88/12 7 015.42 0.245 0.011 0.341 0.327 16% 10.00 296 0.169 4.09 86/14 6 767.35 0.220 0.017 0.342 0.322 *: peak area of δ=55 in the 27Al MAS NMR test 表 2 不同数量晶种合成的MOR分子筛反应后的产物分布

Table 2. Reactants conversion and product distribution catalyzed by MOR zeolite with different number of seeds

Condition Product distribution w/% Catalyst life t/h xylene benzene C1-6 hydrocarbons C2-5 olefins C10+ aromatics 2% 82.44 6.72 0.80 0.07 8.41 168 4% 81.17 8.39 1.59 0.09 6.77 216 8% 81.56 8.29 1.19 0.06 6.78 444 12% 77.99 10.59 1.93 0.08 6.84 240 16% 82.18 7.09 1.53 0.08 7.10 168 表 3 不同晶种数量MOR新鲜、失活后、再生状态下N2吸附数据以及积炭量的对比

Table 3. Comparison of N2 adsorption data and carbon deposition of the number of different seed crystals MOR fresh, inactivated, after the regeneration

Catalyst ABET/(m2·g-1) Pore volume v/(m3·g-1) Carbon deposition w/% fresh used regeneration fresh used regeneration 2% 288 53.5 277 0.163 0.086 0.156 2.00 4% 321 58.8 308 0.173 0.091 0.162 3.36 8% 422 78.5 409 0.228 0.120 0.204 4.54 12% 355 66.0 336 0.196 0.103 0.185 4.25 16% 296 55.2 283 0.169 0.089 0.157 3.50 表 4 不同晶种数量MOR内外比表面积的对比

Table 4. Comparison of specific surface area and external specific surface area of MOR

2% 4% 8% 12% 16% BET surface area A/(m2·g-1) 288 321 422 355 296 Micropore area A/(m2·g-1) 237 278 359 304 238 External surface area A/(m2·g-1) 51 43 63 51 58 E/M 0.22 0.15 0.18 0.17 0.24 -

扫一扫看文章

扫一扫看文章

计量

- PDF下载量: 3

- 文章访问数: 1486

- HTML全文浏览量: 276

下载:

下载:

下载:

下载: