图 ${contentEle.labelText}

图 ${contentEle.labelText}

Citation: Bai Xin, Lyu Mengjia, Wang Hanxu. The Pioneer of Isotope Tracer Method-George de Hevesy[J]. Chemistry, 2017, 80(6): 593-599.

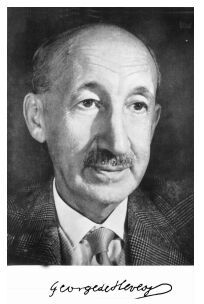

同位素示踪法的开创者——赫维西

English

The Pioneer of Isotope Tracer Method-George de Hevesy

-

Key words:

- Hevesy

- / The radioactive tracer method

- / Hafnium

- / The Nobel Prize

-

19世纪末20世纪初是物理化学和生物化学发展的重要时期,瑞士籍匈牙利裔化学家乔治·德·赫维西(George de Hevesy,1885—1966) 发明的同位素示踪法在一系列示踪剂实验方面取得了许多成就,并且他还把示踪技术应用到生物学领域,通过追踪“作了标记”的放射性磷在体内的行踪来研究各种生理过程,这一成果为人类认识生命现象的奥秘开辟了道路。赫维西也因此获得1943年诺贝尔化学奖。从目前国内研究赫维西生平的文献来看。同位素示踪法在各种版本的高中化学教材“有机物组成和结构的研究”一章中的拓展阅读中都有介绍,但对赫维西的个人介绍较少[1, 2],这与赫维西的成就极不相称。2016年是赫维西逝世50周年,特撰文纪念他。

1 德国:少年求学与对熔盐性质的研究

赫维西于1885年8月1日出生在匈牙利首都布达佩斯,他的父亲路易斯·德·赫维西(Louis de Hevesy)是法院政务会委员,并且是一家矿业公司的总经理。这家矿业公司管理着赫维西母亲叶甫根尼·舍恩伯格(Eugeny Schosberger)女爵所拥有的农场。

赫维西曾在布达佩斯大学学习数学和物理。在布达佩斯大学学习了一段时间之后,他下决心想要成为一名化学工程师,于是他进入了柏林高等工业学院。但在柏林开始学习后不久,他便感染了肺炎,有人建议他去一个环境更为健康的“夏季大学”学习。最终他选择了德国弗莱堡,因为他有几个兄弟之前在那里学习过法律。1905年4月,赫维西来到弗莱堡,并计划在这里度过短暂的一个学期。但是实际上,这次求学旅行让他来到了这所与他一生都紧密相连的大学,他在那里度过了人生中一段最美好的时光。

他早期对力学家、哲学家恩斯特·马赫(Ernst Mach,1838—1916) 的研究很感兴趣,这使他学习了一些哲学课程。他还听了生物学家奥古斯特·韦斯曼(August Weissmann)的演讲。然而,他最主要的兴趣还是放在化学和物理学上。

1906年,在导师乔治·迈耶(Georg Meyer)的指导下,赫维西开始研究金属钠与熔融状态下的氢氧化钾的相互作用。通过将钠放入电解液中的方式,能够得到的电解后熔融氢氧化钠的量非常少。他发现与其他因素不同的是,在室温下钠能跟熔融的氢氧化钾反应,形成液态的钠钾合金。

1908年秋天,赫维西获得了学士学位,主修专业是物理学,辅修专业是化学和数学。

在苏黎世学习的过程中,他很幸运的找到了劳伦斯研究所的首席助理菲利克斯·考夫勒(Felix Kaufler)。考夫勒在理论化学和应用化学领域都拥有丰富的知识。赫维西在弗莱堡求学期间,在考夫勒的指导下,受益匪浅。他还得到了著名技术专家伯尔(Emmanuel Berl,1892—1976) 的帮助,并且和化学学部主任、有机化学家维尔斯泰特(Richard Martin Willstätter,1872—1942) 有过一些接触。这期间,赫维西把他的研究重点放在对熔盐化学和电化学性质上,他制造了一台由四个缠在一起的电热管组成的装置,可以通过这台装置的水平管来观察熔盐实验的现象。这样,赫维西设计出了一种有效的高温滴定法。赫维西由这个实验结果推测,在某种特定条件下,铅和二氯化铅的反应方式与汞和氯化汞的反应方式类似。赫维西用熔融铅和熔融盐制造了一个毛细管静电计,并且研究了NaOH-KOH、KOH-RbOH、RbOH-CsOH等熔盐的相图[3]。为了能够方便测量这些熔体的温度,他用银和镍制作了一个电热偶。因为银和镍能够不作任何保护直接插入碱金属氢氧化物中。在另一篇文章中,他介绍了如何利用电解熔融的RbOH来制备金属铷。同时他也作了对有机溶剂中的溶解盐的电解分离的研究,并且有一部分是专门针对电解分离镭的。不久,赫维西离开了苏黎世来到卡尔斯鲁厄跟随德国化学家哈伯(Fritz Haber,1868—1934) 继续工作,而此时哈伯刚刚在固定大气中氮的研究上取得了划时代的成果。哈伯希望赫维西能够继续跟进自己原先的研究,即在钠钾合金的氧化过程中伴随有电子射出的现象,并进一步研究在熔融锌被氧化的过程中是否也能观察到类似的现象。在卡尔斯鲁厄度过的三个多月时间里,赫维西几乎没有取得进展。造成这种困境的一部分原因是因为在哈伯的研究所中,没有人掌握这种技术,另外还与赫维西的健康状况不佳有关。于是当赫维西向哈伯说他打算去英国学习能够应用于此类研究的技术,学成之后再回来继续他的观测时,哈伯马上就同意了。

2 英国:放射性同位素示踪法的开创

在赫维西健康状况稍微好转之后,他于1911年初离开匈牙利前往曼彻斯特,在途经阿姆斯特丹时,他去拜访了阿托恩教授。在曼彻斯特物理实验室,赫维西遇见了包括卢瑟福(Ernest Rutherford,1871—1937) 在内的许多非常能干而又友善的研究人员,其中一部分是英国人,另一部分则来自世界各地。给他留下最深刻印象的是玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885—1962) 和莫塞莱(Henry Gwyn Jeffreys Moseley,1887—1915),他也是在这时开始了与玻尔的友谊,这段友谊对他未来的生活具有决定性的意义。

卢瑟福建议赫维西去研究锕射气在水中的溶解度。这种放射性元素的半衰期只有3秒钟,这并不是一个能够轻易完成的任务,但是它提供了一次学习处理短衰期粒子技术的机会。由此,赫维西对电化学中的放射性元素产生了兴趣,并且着手研究当原子发射出一个α粒子后产生的元素在自然序列上要比衰变元素低两个位置这样的理论,深入检验索迪(Frederick Soddy,1877—1956) 的α射线法则。索迪建议他使用共沉淀法,他却对这种方法的可靠性表示怀疑,但是之后弗莱克(Leonard Fleck)却利用共沉淀法取得了巨大的成功,这表明他的疑虑是多余的。

没过多久,赫维西便去往布达佩斯度过了1912年的圣诞节,并在那里写下了他关于扩散速率的实验研究结果。当时美国的无机化学家法扬斯(K Kasimir Fajans,1887—1975) 得知他的计划后,请他在卡尔斯鲁厄稍作停留。赫维西告诉了法扬斯自他离开卡尔斯鲁厄去往曼彻斯特后的所有进展,法扬斯对赫维西的结论表现出了极大的兴趣,并告诉赫维西他打算写一篇论文覆盖这个领域,其中还包括赫维西传达给他的实验结果。而这就必然会导致他和赫维西在对α射线和β射线化合价研究结果上有相同的结论。赫维西在写给罗素(Bertrand Russell,1872—1970) 的信中提到,他把包括罗素的建议和自己研究的成果告诉了法扬斯,而法扬斯打算就此课题发表一篇论文,他应该在此之前将自己的成果发表。罗素听取了赫维西的建议。两周之后(1913年1月15日),赫维西的文章作为该领域内的第一篇论文发表在《化工报》(Chemical News)上。卢瑟福把赫维西关于发射α粒子与化合价之间关系的论文寄给了《哲学杂志》(Philosophical Magazine)。

奥地利政府为卢瑟福提供了数百公斤包含大量镭D(radium D)和其衰变产物的放射性铅。卢瑟福那段时间对研究子衰变产物的放射物性能非常感兴趣,他发现当极少数的镭D嵌入数量庞大的铅之中的时候,它的放射物对他的调查研究便失去了作用,这对他造成了很大的困扰。有一天,赫维西在存放有那些放射性铅的物理大楼的地下室遇到了卢瑟福。卢瑟福跟他说:“孩子,如果你真的能胜任你的工作,你就能将全部的镭D从铅中分离出来”[4]。那时的赫维西是一个充满热情的年轻人,他很快就着手进行分离实验,并且认为自己能够取得成功。在经过无数次的尝试后,赫维西得到了一个令人沮丧的结果,那就是分离根本就不可能实现。

大概就是那个时候,他在实验室的工作取得了突破。他还是没能分离出铅-210,但是他意识到自己可以独辟蹊径,将这些铅用在一个绝妙的用途上。他开始思考将极少量溶解态的铅注入活体生物中,然后追踪铅元素踪迹的可能性。因为生物体代谢放射性铅同位素和非放射性铅元素的方式一样,而铅-210在机体中移动时会发出射线,这些射线在探测仪下“就像灯塔一样醒目”[1]。

在去往布达佩斯过圣诞节的途中,赫维西拜访了维也纳镭研究所。他了解到,该研究所的一位助理帕内斯(Friedrich Adolf Paneth,1887—1958) 同样做了分离镭D与铅的工作,并且也以失败告终。1912年12月,身在布达佩斯的赫维西写信给帕内斯,希望两人合作研究。他提出这个建议是想达到通过加入镭D来标记铅的目的。帕内斯用一种很友好的方式回应了赫维西的提议,但是提出了另一个建议,那就是联合调查钋的电化学性质,用来检测经过卡尔·赫茨菲尔德(Karl Herzfeld)修改后的能斯特公式(Nernst's formula)的有效性。理论物理学家赫茨菲尔德是帕内斯的同学,帕内斯非常钦佩他。赫维西回应说,为了研究引入放射性标记的方法,他愿意加入维也纳研究所。帕内斯在1913年1月9日的回信中说到,他对赫维西的建议非常感兴趣,如果赫维西在这方面花了很大的力气,他们愿意先研究这些问题。

赫维西写信征求维也纳镭研究所的主任斯蒂芬·迈耶(Stefan Meyer)的意见。迈耶批准赫维西在该研究所工作,并在回信中很温和地强调了研究钋化学性的重要性,还建议他能够继续此方面的研究。同时迈耶也表示,他不反对赫维西与帕内斯一起利用镭D标记后的铅进行对难溶性铅硫化合物和类似项目的研究。

在1913年1月的第二周,赫维西和帕内斯开始了他们在维也纳研究所的合作研究。1913年2月28日,赫维西写信给卢瑟福,告知说他正在和帕内斯一起进行大规模的镭F分离工作。他们已经利用镭D确定了铅在水中的溶解度。在利用被标记的铅化合物测定出硫酸铅和铬酸铅的溶解度后,赫维西开始了电化学的研究,他研究了低浓度状态下的铅和铋的状态,还研究了钋的电化学性质。他和帕内斯发现,能斯特的电动势定律在铋离子浓度极低的情况下同样适用。后来,帕内斯将重点转入了研究盐表面与其溶解的离子的相互作用,于此同时,赫维西也开始研究金属表面与其溶解离子的相互作用,他发现有几百个原子层参与了这个相互作用。他们的第一个研究成果发表在《无机化学杂志》(Zeitschrift fur Anorganische Chemie)上,该杂志是当时最主要的化学期刊之一。维也纳镭研究所属于维也纳科学院。在研究所主任斯蒂芬·迈耶的建议下,《维也纳科学院院刊》(Proceedings of the Vienna Academy)也发表了赫维西和帕内斯的文章,内容相同,不过作者排名顺序为:帕内斯和赫维西,用以突显维也纳研究所是第一个发明放射性标记法机构的地位。

在维也纳研究所的那段时间里,赫维西被授予布达佩斯大学物理化学方向“编外讲师”的资格。他与帕内斯的最后一次合作研究是在1914年初,他们成功地从装有大量镭射气的玻璃烧瓶中获取了明显的镭D沉淀物。对提取出的镭D的电极电位进行测量后,将结果与铅中的镭D测量结果进行对比,发现两者相同。

1913年春天,赫维西回到曼彻斯特继续从事放射性离子化合价的研究。他不在曼彻斯特的那段时间里,莫塞莱去了牛津,并邀请赫维西一起研究测定稀土族最后一个元素的X射线光谱,并建议他过去时从奥尔·冯·韦尔斯巴赫(Auer von Welsbach)那里带一些稀土来以作备用。

3 奥地利:一战时的赫维西

1914年,第一次世界战争的爆发阻止了赫维西去往牛津与莫塞莱一起工作。他回到了维也纳并在不久后应征加入了奥匈军队。在维也纳的兵工厂受训时,他被维也纳指挥部任命为电化学工作部技术主管,在布达佩斯附近的纳吉特特尼负责铜的精炼。翌年,他转移到位于喀尔巴阡山的班斯卡-比斯特里察中的匈牙利国家电解铜工厂工作,那是一个条件温和环境美丽的地方。在那里赫维西做了一些调查研究工作。斯蒂芬·迈耶对他一如往常的亲切,为他提供了一个放射性钍的样品。在那些日子里,他制定出了一个区分离子状态和胶体状态下钍的简单方法。

1918年10月1日,赫维西被命令去往维也纳拜访战争办公室负责军工饰品的部门主管。他的任务是监督位于离班斯卡-比斯特里察不远的喀尔巴阡山匈牙利国家铸造厂加速制造战争勋章。在他穿越布达佩斯去往维也纳的途中,革命爆发了,紧接着战争也结束了。

赫维西与布达佩斯大学化学学院院长古斯塔夫·布赫博科(Gustav Buchbock)关系很好。布赫博科是一个友好并且非常博学的学者。他曾劝说赫维西打消去英格兰定居的念头,并希望赫维西在布达佩斯大学入职。布赫博科在1918年春天向哲学系提议为赫维西设立一个物理化学临时席位。布赫博科还特别强调说赫维西的任期必须严格控制在一年。当时的情况是,战争还没有结束,而且就算战争结束了好像也没有办法马上回到英格兰,由于形势所迫,赫维西接受了这个岗位,于是从1918年末到1919年初的那个冬季在那里讲授实验物理学。1919年3月,革命爆发后,西奥多·冯·卡门(Theodore von Kármán,1881—1963) 担任大学的部门负责人,他批准了在系里设立物理化学席位的提议,并请赫维西出任该教席。

4 丹麦:赫维西与玻尔研究所

玻尔在曼彻斯特与赫维西一起工作时,曾劝赫维西去哥本哈根。1919年初,玻尔来信再一次邀请赫维西。1920年3月,赫维西来到哥本哈根。1920年4月1日,玻尔研究所成立,成为赫维西日后专心投入研究的平台。在哥本哈根的那些年里,赫维西对同位素分离的问题产生了兴趣。当时利用质谱仪鉴定同位素的方法已经取得了完美的成绩,但是在大规模分离同位素方面还没有找到很可靠的方法。英国物理学家阿斯顿(Francis William Aston,1877—1945) 用扩散法获得了两部分密度稍有不同的氖气,但是当利用改进后的装置重复实验时,本应更高效的分离实验却得到了相反的结果。布朗斯特(J. N. Brønsted)在1920年偶然拜访阿斯顿时,发现这个问题与赫维西研究的问题很相似,于是他和赫维西就开始作分离汞的同位素。玻尔大力支持这项工作,鼓励赫维西解决这个问题。布朗斯特和赫维西找到两种不同的方法,一种方法是基于努森(Martin Hans Christian Knudsen,1871—1949) 的研究结果,将渗出的汞蒸气原子经过一个小洞通入一个长释放通道,较轻的同位素通过小洞的机会更大;另一种方法是基于同位素的蒸发速率不同。他们将汞放入一个容器中,然后放在充满液态空气的杜瓦瓶中,保持汞的温度为40℃。赫维西连续几个昼夜在实验室重复蒸馏过程,直到蒸馏后的残渣明显重于被蒸馏掉的部分。当测绘出低压低温下汞的密度图线时,他们得到了与预期理论相同的结论。研究结果证明成功分离了部分同位素。他们测量出采自许多不同产地汞矿的汞的密度,发现这些汞、汞的化合物及其同位素合成物在密度上没有区别。然后他们又研究了在低温高真空度的条件下通过蒸馏高浓度盐酸溶液分离氯的方法,用这种方法分离出大量的氯同位素。然而,由于斯特恩(Otto Stern,1888—1969) 和沃尔默(Max Volmer,1885—1965) 在不久之前利用多孔膜扩散实验没有找到除1H和16O之外的任何氢和氧的同位素,布朗斯特不喜欢多孔膜扩散实验,所以,布朗斯特和赫维西省去了测定水样品的密度这个环节。这样,他们错过了发现氘的机会:高浓度盐酸溶液中,37Cl/35Cl的比率表现出明显的差异,这肯定由于溶液中含有足够多的氘!

1921年春天,玻尔的研究所竣工。随后,赫维西搬了过去,和他的合作者一直在那里工作到1946年。

卢瑟福在人工元素的转化上取得了巨大成就,这吸引了赫维西尝试新方法:通过轰击强源(1居里)氡及其衰变产物所产生的α射线来影响铀的衰变速度,从而导致改变铀X浓度。该实验还使存在于样品中的铀X引发强烈的β辐射。科斯特(Dirk Coster,1889—1950) 在西格班(Karl Siegbahn,1886—1978) 的实验室待了一年之后,于1922年9月来到哥本哈根。赫维西成功的说服了科斯特,使他对这个问题产生了兴趣。在寻找一个合适的高电压设备时,赫维西向科斯特请教有关X射线光谱学的问题,希望能够应用于矿物分析。赫维西认为他能够结合斯科特的方法,找到被玻尔认为是钛的同族体的第72号元素。根据玻尔的理论,从一个稀土元素到下一个稀土元素内部需要依次填满14个电子。因此稀土族应该在第71号元素结束,第72号元素不应该属于稀土族。玻尔曾在1922年发表一篇关于原子结构的论文。赫维西在该文的脚注中提到了上述结论。法国化学家于尔班(Georges Urbain,1872—1972) 在做镱和镥的结晶实验时发现了26条未知的光谱线,赫维西认为这是由于缺少了第72号元素。鉴于于尔班和多维尔发现的这些迹象,玻尔在1922年5月初科斯特访问哥本哈根时向科斯特和赫维西询问自己是否应该在论文脚注中陈述第72号元素是属于钛族的预言。科斯特和赫维西两人都说不要删除这些陈述。他们认为,考虑到稀土元素拥有复杂的光谱,从一部分中观察到之前没有出现的光谱线,并不一定能够断定存在新的元素。也不应该仅凭发现弱X射线光谱线就声称发现了一个元素。这些观点被证明很严谨。有人发现了类似的弱谱线就声称发现了锝元素,事后证明这是错误的。

1922年当赫维西在匈牙利度暑假时,他阅读地球化学文献并开始考虑找到第72号元素的可能性。在去往哥本哈根途径柏林时,朋友帕内斯送赫维西前往西里西亚火车站。路上,赫维西向帕内斯提出自己想要寻找第72号元素,帕内斯热情鼓励赫维西做下去。朋友的鼓励极大地推动了赫维西最终做出开始寻找第72号元素的决定。在这一方面由于没有任何理论能提供信息,第一步就是寻找锆或者钍矿物,赫维西随机选择了锆矿物。这个选择后来被证明是非常幸运的,因为钍矿物几乎不包含铪元素。哥本哈根矿物博物馆馆长为赫维西提供了来自挪威和格陵兰岛的锆石。赫维西去除了锆石所有可溶性成分,把固体样品交给科斯特测定X射线光谱。第一张X射线光谱的照片表明存在铪Lα1与Lα2。在从锆中分离铪时,赫维西选择对锆的双氟化物进行结晶,这在后来被证明是最好的分离方法。

赫维西在研究铪的过程中得到了许多科学家的帮助与鼓励。例如,他获得了卡尔·科德宝(Karl Freudenberg)教授送的来自马里尼亚克的氟化锆集合物,还获得了大量锆石和氧化锆样品,用来确定其中铪的含量。伯齐利厄斯(Berzelius)通过分析硫酸锆测定锆原子量是90.6。霍尼施米特(Otto Honigschmid)通过分析铪的四氯化物时,测定锆原子量是92.6。维纳布尔(Venable)在分析锆的四溴化物时,得到的锆原子量明显高于前人。他尝试用许多方法消除这个差异均没有成功。当得知赫维西发现铪之后,维纳布尔寄给赫维西一些自己的锆的四溴化物样品。赫维西在分离出铪以后,得到了与霍尼施米特测得的92.6几乎完全相同的锆原子量。这一结果解除了维纳布尔的困惑,令他非常高兴。

著名矿物学家高德斯米德(V. M. Goldschmidt)也为赫维西提供了铪锆比很高的(有的竟然高达0.1) 铪锆石矿物。1923年赫维西应邀在德国化学学会的年会上作了关于铪的发现与性质的报告。高德斯米德从到场的挪威同事那里了解到赫维西在报告中没有提到获得自己赠予的铪锆石时,他非常恼火,并因此中断了与赫维西的一切联系。后来,赫维西在刊出论文时,着重为高德斯米德赠予铪锆石致谢后,才改善了与高德斯米德的关系。

在完成铪元素的研究工作之后,赫维西集中精力分离钾的同位素,他希望找出钾的哪个同位素可以放射出β射线。由德国化学家霍夫曼(August Wilhelm von Hofmann,1818—1892) 发明的静电计在当时被认为是最敏感的仪器。塞思(Seith)是赫维西在弗莱堡的助手,他被赫维西派去哥尼斯堡利用霍夫曼静电计比较轻、重两种KCl的活性。当盖格(Johannes Hans Wilhelm Geiger,1882—1945) 发明β计数器后,赫维西派赛思和帕尔(Pahl)一起去基尔学习盖格的技术。之后在弗莱堡,赫维西进行了大量非常精确的测量,在比较了霍尼施米特的原子量测量数据后,得出钾之所以拥有放射性是由于含同位素41K的结论。不幸的是,虽然霍尼施米特在当时无疑是测定原子量的权威人士,但是再伟大的人也可能会犯很低级的错误。事实证明,霍尼施米特所测定的钾的平均原子量以及各同位素的原子量都是错误的。当赫维西在1930年作为康奈尔大学的贝克讲师(Baker Lecturer)拜访哈佛大学时,巴克斯特(Baxter)重新测量了赫维西研究的钾原子量。发现41K到39K的原子量差异与霍尼施米特计算出的要明显大很多。这表明钾的放射性应该来自于比41K轻比39K重的同位素——40K。同一种来自赫维西的样品,却得出不同的结论,这两个结果都被发表了。后来,赫维西在弗莱堡决定尝试使用另一种方法,他从几乎不亲钙但含有很多钾的老云母中分离出钙。如果β射线是由41K放射出的,那么从云母中分离出的钙中应该包含大量的41Ca,并且能够被测出,但是在样品中没有发现41Ca的痕迹。这个结论支持了巴克斯特的数据。

5 弗莱堡:大学任教与X射线研究

1920年,赫维西应邀担任达姆施塔特技术高中的物理化学特座教授。1925年弗莱堡大学和汉诺威科技高中也邀请赫维西担任全职教授;法兰克福大学在1929年也为他提供了类似的职位。赫维西很喜欢哥本哈根,所以本不打算接受这些邀请。但是,1925年的秋天,当赫维西与妻子拜访弗莱堡大学时,他们被这个美丽的地方和友好氛围所吸引,加上赫维西有很多同窗好友都在弗莱堡,在妻子的强烈希望下,他决定接受邀请并于1926年4月来到这里。在弗莱堡度过的8年是他人生中非常愉快的时光。1930年,洛克菲勒基金会拨款扩建了赫维西的研究所,并在从此以后的25年内连续支持赫维西的工作。

赫维西在弗莱堡开始了用荧光辐射分析显影X射线的工作。他将这种方法应用于研究地球和宇宙中化学元素的丰度。赫维西在弗莱堡大学研究所里的另一个研究方向是与赛思一起利用放射性铅作为指示剂测试固体铅盐的自扩散现象。在寻找未知放射性主体元素中的稀土元素时,他们发现了钐元素具有能够放射出α射线的性质。他们还尝试过寻找钋的稳定同位素,但是没有成功。在由伦敦的国际镍公司提供的通过电解法获得的铂样品中,他们检测出具有放射性的成分。这些放射性物质产生于在电解时钋与铂的沉淀物。他们利用对应元素的同位素作指示剂,对正常动物与患有癌症的动物体内铋、铅和钍的分布进行了对比研究。

希特勒上台之后赫维西提出辞职,大学教育部的负责人打电话要求他撤回辞职请求。当时,赫维西还有一批学生正在做博士论文,其中有几名来自英国,至少需要两年才能完成学业,所以他决定再等两年。赫维西在弗莱堡一直工作到1934年10月,之后搬回到哥本哈根的玻尔研究所。

6 瑞典:利用同位素示踪法进行生物化学的研究

1934年10月初,布朗斯特将自己的实验室归属在赫维西的名下,把自己的一些学生也留在这里工作。

1934年,当人工放射性被发现后,赫维西与希尔德·李维(Hilde Levi)同时想到可以利用人工放射性来分析测定一些物质组成。他们在1936年发表的一篇论文中展示了如何通过观察由中子辐射产生的2.5小时的半衰期来鉴别钇中的镝,以及如何通过与标准品的活性进行对比来得到总量。后期,他们还描述了如何利用活化过程进行分析。之前赫维西曾用X射线的方法测定过罗拉提供的稀土样品中的杂质含量,但是他把自己的X射线设备落在了弗莱堡,于是他决定尝试采用新的方法。他们把50mg的样品暴露在外,以减缓镭铍源射出中子的速度。钆元素产生的活性是不可测量的,于是比较从铕元素中产生的9.2小时的活性与从奥尔·冯·韦尔斯巴赫那里得到的由纯Gd2O3和Eu2O3组成的标准品的活性。他们发现罗拉提供的纯样品中含有0.4%的Eu2O3[4]。

赫维西于1913年春天回到了曼彻斯特。一天,他和莫塞莱一起在卢瑟福的实验室享受下午茶。他突然提及很想标记茶水,那样就可以摸清水分子在人体中的路径。莫塞莱认为这个想法太过超前了。然而,仅仅过了十八年,美国科学家尤里(Urey)于1931年利用标记方法发现了重水。

1944年11月,赫维西在克里斯蒂娜贝里动物学中心染病,需要到萨尔斯庄巴丹疗养院接受治疗。在疗养地,他得知自己被授予1943年诺贝尔化学奖。由于“二战”,1943年的诺贝尔化学奖直到1944年11月9日才颁布。赫维西荣获桂冠。

1956年,赫维西在可梅耶尔博士(Kottmeier)的研究部门先后与达尔·桑土(Dal Santo)和洛克纳(Lockner)合作,开始研究血液病学。他与厄伦斯坦(G. v. Ehrenstein)和洛克纳一起,把接种了欧利希(Paul Ehrlich,1854—1915) 癌变肿瘤的老鼠与被C3H标记的有自发性肿瘤的老鼠进行了类比研究。他们花了很多时间研究肝细胞核的血红蛋白比例;在兔子身上研究了红细胞生理破坏的位置;还对比了孕妇与胎儿的造血作用对辐射的敏感度,以及用伽马射线照射60Co对鱼的造血作用的影响[5]。

赫维西在斯德哥尔摩自己的实验室里一直工作到1961年。76岁的他回到弗莱堡,在一家医疗诊所由理查特(Riechart)教授和海尔迈尔(Heilmeyer)教授照顾。1966年4月他出席教皇科学院在罗马举办的辐射血液学会议,并致开幕词。聆听他演讲的还有一名特殊的听众,那就是罗马教皇[6]。

1966年7月5日,赫维西去世。

统观这位19世纪末到20世纪中期的伟大化学家生平,我们能深深地感受到他对新事物广泛关注、接纳、努力探索的精神,以及在科学研究中独到的眼光和开阔的思路。赫维西在科学研究上恒久却又务实的严谨精神也让人不得不折服。他对政治不感兴趣,也不否定宗教。他对整个生活的态度趋于务实,喜欢解决具体的问题。赫维西一生淡泊名利。从几次落选诺贝尔奖后依然专注于自己的研究就能看出来,他的成就产生于低调、孤独的研究中。他不急于向世人展示他的卓著贡献。他最后选择在远郊的疗养院生活,追求平凡但有意义的人生。他在化学研究方面成绩卓越,但是在大学任教和在研究所当教授的期间,并没有培养出成就显赫的学生。这是他在教育方面的不足,让人感到深深的遗憾。

-

-

[1]

基恩(美国). 杨蓓, 阳曦译. 元素的盛宴:化学奇谈与日常生活. 南宁:接力出版社, 2013:146~150.

-

[2]

陈仁政. 科学睿智故事:波利亚巧解"鸡兔同笼". 江苏:江苏科学技术出版社, 2012:156~158.

-

[3]

G de Hevesy. Triangle:Sandoz J. Med. Sci., 1962, 6:260~264.

-

[4]

G de Hevesy. Selected Papers of George Hevesy. London:Pergamon Press, 1967:1~19.

-

[5]

G de Hevesy. Potassium Interchange in the Human Body. Acta Physiol. Scand., 1941, 3:123~131.

-

[6]

J D Cockcroft. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1967, 7:123~165.

-

[1]

-

扫一扫看文章

扫一扫看文章

计量

- PDF下载量: 0

- 文章访问数: 0

- HTML全文浏览量: 0

下载:

下载:

下载:

下载: