图1

双势垒模型

Figure1.

Double barrier model

图1

双势垒模型

Figure1.

Double barrier model

Citation: Meng Qingyun, Pan Liangliang, Li Siqi, Zhang Dapeng, Wei Sitao, Zhai Xiaoyu, Ding Yufeng, Wang Xilin, Wang Yun. Modulation of Fluorescence Property of 2, 5-Diphenyloxazole by Nanometer Aluminum/Gold[J]. Chemistry, 2017, 80(11): 1073-1076.

纳米铝/金对纳米2, 5-二苯基噁唑薄膜荧光特性的调制

English

Modulation of Fluorescence Property of 2, 5-Diphenyloxazole by Nanometer Aluminum/Gold

-

Key words:

- Nanomaterials

- / Fluorescent material

- / Fluorescence emission spectroscopy

-

金属元素的优良导电性和相应的化学稳定性,使得其在电子材料等领域得到了广泛应用,特别是贵重金属更是如此。铝是地球上含量最高的金属元素之一,由于其密度小、导电性能好等因素使得其具有极高的使用价值和应用前景,而纳米材料性质的独特性必将使得纳米铝的适用范围更加扩大。金元素的化学稳定性好和导电性优异是人们对其关注的重要因素。将铝制备成纳米材料后,其活性会明显增强,因此纳米铝的物理特性必将比大块材料更加丰富多彩。例如,使用纳米铝粉制作高能炸药和固体火箭推进剂[1, 2]。目前,人们关于纳米铝的研究主要集中在纳米铝颗粒的制备、宏观物理性、微观结构和应用等几个方面。An等[3]发现所制备的纳米铝颗粒存在结构缺陷,这是由于纳米铝颗粒中存在结构缺陷,导致晶格畸变;周玉华[4]测定了纳米铝颗粒的微观应变;Ohkura等[5]研究了铝纳米颗粒的氧化机制。将铝制成纳米薄膜材料后其电学、光学性能更加优越,由此挖掘铝纳米材料的性质得到了众多科研工作者的关注,比如在ZnO膜中掺杂不同浓度的铝,研究铝对薄膜结晶性和电性能的影响;通过离子形式注入不同的物质到铝膜上,使其光反射率发生改变;在不同的衬底上进行直流溅射铝膜,研究其表面的光滑度[3~6]。然而,目前纳米铝薄膜的荧光性质研究未见报道。

由于其表面积和表面能较大,纳米铝与其他物质发生作用的概率较高[7, 8]。以往人们关注的是单原子铝或者大块铝与其他物质之间的作用,而纳米铝和2, 5-二苯基噁唑(DPO)分子之间的作用则未见相关报道。DPO是很好的光致发光的荧光物质[9],其峰值波长在紫光和紫外波段。如果使用纳米铝来调控DPO荧光发射波长到可见光范围,就必须考虑铝和DPO的作用问题。因此我们设计实验方案,采用低真空热蒸发方式[10]来制备纳米铝膜和DPO薄膜的交替叠层结构,通过叠层结构来实现对样品发射波长调控。纳米铝和DPO层状薄膜结构的相互作用不同于铝和DPO的混合镀膜样品的相互作用,纳米叠层复合结构的样品荧光峰位和单质DPO相比其荧光峰位发生位移[11],这会拓展荧光材料的发射波长范围,增加荧光物质的应用范围。本文采用真空镀膜的方法制备纳米铝薄膜,研究其导电性质,通过设计纳米铝、金膜和纳米DPO层状结构薄膜,考察纳米铝、金对DPO荧光性质的影响,同时借此来研究纳米铝薄膜的结构特点,探索纳米铝颗粒间势垒和内部结构对薄膜性质的影响。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

帆船牌载玻片(规格:25.4mm×76.2mm×1.0mm,天津化学试剂有限公司);丙酮(质量分数≥99.5%)、无水乙醇(质量分数≥99.7%)购自北京化工厂;纯铝(纯度≥99.99%)、DPO(纯度≥99%)均购自百灵威公司。

DH2010型多功能镀膜机(杭州大华制造仪器有限公司);S-4700冷场发射型扫描电子显微镜(日本日立公司);TR-KDY-1四探针电阻率测量仪(北京同德创业科技有限公司);HP4145半导体参数分析仪(美国惠普公司);Model F-7000型荧光分光光度计(日本日立公司)。

1.2 样品制备

将载玻片分别置于去离子水、无水乙醇和丙酮中超声10min,然后取出烘干备用。实验中先采用直流溅射法在基片上制备纯铝或者金纳米薄膜后,再使用真空蒸镀方法在镀好金属的样品上镀DPO薄膜,依次反复蒸镀和溅射就可以得到了具有叠层结构的复合薄膜样品。

2 结果与分析

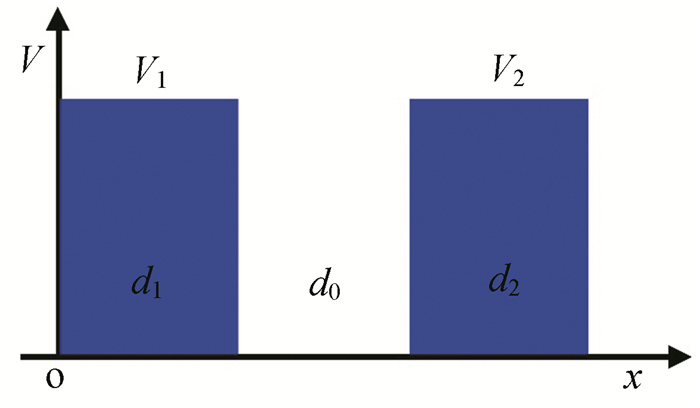

把纳米颗粒视作势阱、纳米颗粒之间的接触视为势垒,将这样的颗粒结构凝练出一维双势垒模型,如图 1所示。使用该模型来讨论样品的电学性质,尤其是关于其非线性电阻效应,有利于理解纳米铝薄膜的电光学性质。根据库伦阻塞原理,当电子在势阱(颗粒)中被幽禁,其在外加电压的驱使下沿着隧道逸出势阱,必将影响薄膜/颗粒样品的荧光发光,以及铝纳米颗粒与有机小分子相互作用对荧光材料的荧光光谱调制。为了简化模型,假设入射到势阱中的电子能量为E,两势垒宽度和势垒间距分别为d1、d2、d0,势函数为V1和V2是势垒高度,为了简单,假定V1=V2。通过求解薛定谔方程可以得到双势垒模型的伏安曲线。

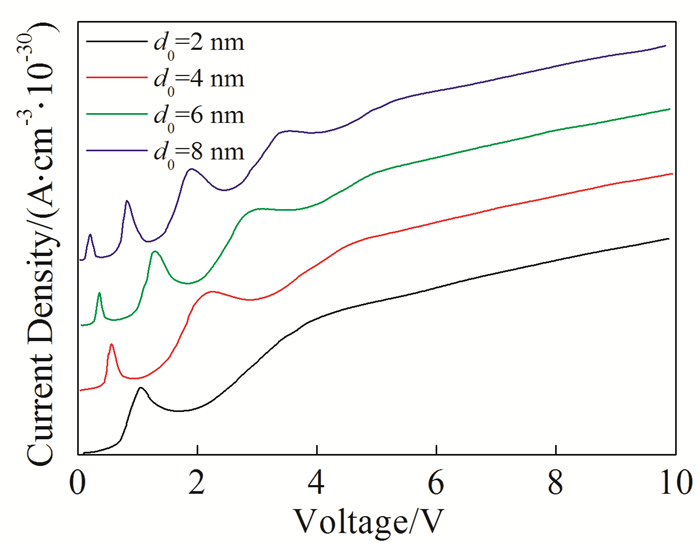

2.1 双势垒伏安特性曲线的模拟计算

根据图 1所示的双势垒模型,使用matlab软件进行模拟计算得到其伏安特性曲线(见图 2)。在计算中,势阱宽度为2nm,保持势垒宽度相同,取2、4、6和8 nm等数值进行计算。由图 2可看出,在外加低电压区域,伏安曲线出现了振荡现象;随着外加电压升高,载流子能量提升后,量子效应被弱化,因此高电压时伏安曲线和实验测得的大块样品的伏安特性曲线走势一致,对应的能量值为1~4eV,因此发光波长范围为300~1100 nm。

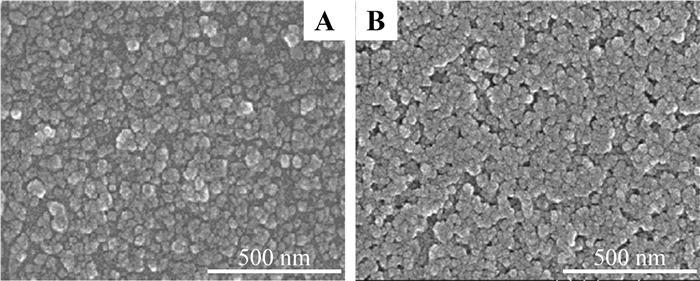

图 3(A)、(B)分别是厚度约30和60 nm的纳米铝薄膜样品表面SEM照片。图 3(A)中可以清晰看到颗粒大小比较均匀,约为50nm,颗粒之间缝隙较小,但没有形成致密的薄膜,颗粒之间的接触可以形成势垒,导致载流子输运出现量子效应。图 3(B)中颗粒大小分布比较宽泛,既有大于50nm的颗粒,也有20nm左右的小颗粒,且颗粒之间缝隙较大。

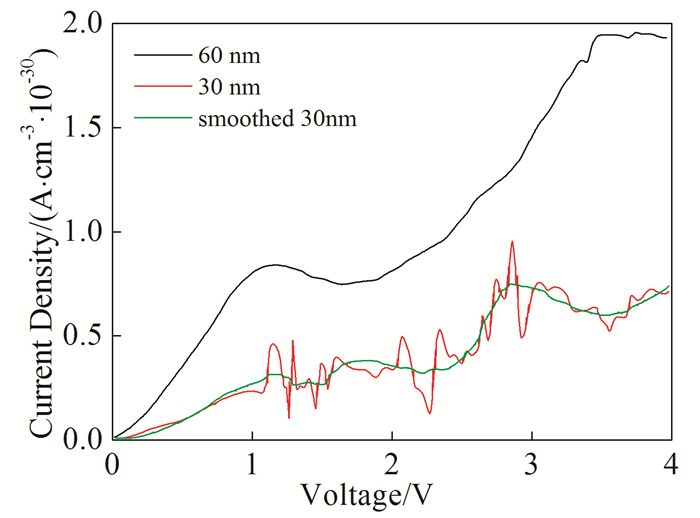

图 4为实际样品的伏安特性曲线,曲线a、b分别为60和30 nm的金属铝样品的伏安特性曲线,曲线c为b高度平滑后的结果。30nm样品表面的均匀性较60nm样品的差,因此波动较大,但可以看出曲线a、c走势接近且和图 3中理论计算结果基本吻合。两曲线均在2V以下存在一个台阶,2~4 V存在另一个台阶。调整制备样品时的条件,增加样品的颗粒尺寸,改善颗粒之间的接触状态,会使得在一定条件下,当膜度增加到一定程度时,样品的伏安曲线就会回归到大块样品的电学性质。

2.2 铝/DPO复合薄膜荧光

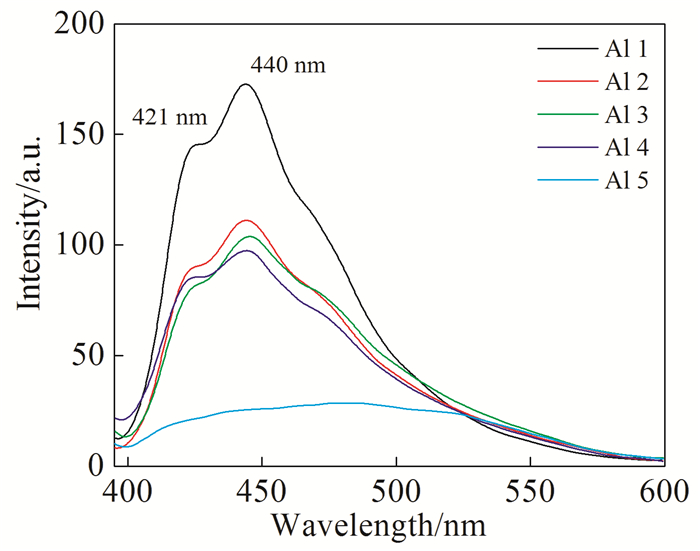

将铝制备成纳米材料时,由于其纳米颗粒的表面费米能级离散,会出现光致发光现象。为考察纳米铝材料的荧光效率,实验中每次在玻璃载玻片上蒸镀厚度30nm的铝薄膜,并重复多次来实现多层膜的制备。图 5中Al1~Al5分别表示膜厚为60、120、180、240和300nm的铝薄膜。纳米Al薄膜的荧光发射光谱峰值波长在440nm附近,其对应的光子的能量大约为2.93eV,小于大块铝材料的逸出功,该数据恰好和模拟计算的结果相吻合。此外,荧光发射峰除了的主峰外,左右都有两个肩峰存在。当膜厚度增加为300nm时,样品的荧光峰减弱到最小,荧光效率基本为零,此时样品的伏安曲线没有库伦阻塞效应和台阶效应出现,和模拟计算相比较相当于势垒宽度为零时的计算结果。对于其他样品,在膜厚度逐渐增加的同时,峰位向短波方向略有移动。

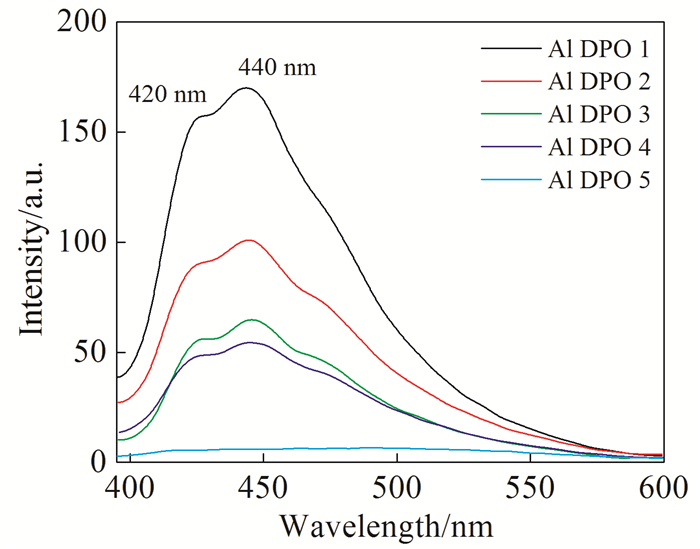

DPO是一种有机荧光分子,纯DPO粉末的荧光主峰位在370和392nm处,在420nm处有一个肩峰。在载玻片上蒸镀厚度为60nm的铝膜后,再在其上蒸镀30nm厚的DPO薄膜形成一个独立单元结构层,称为AlDPO1;AlDPO2~AlDPO5分别是由2~5个这样的结构层叠加构成。从图 6可以看出,复合薄膜的荧光发射光谱的峰形变宽,其发光效率和纯铝薄膜样品一样伴随着膜厚增加而降低,但复合薄膜降低幅度明显变大,因此我们判断DPO发射的荧光光子被纳米铝膜吸收。比较图 5和图 6中的峰面积看出,图 6的面积比同样情况下图 5要大一些,这表明DPO和纳米铝发生作用导致荧光光谱发生了改变。

2.3 金/DPO纳米复合薄膜的荧光性质

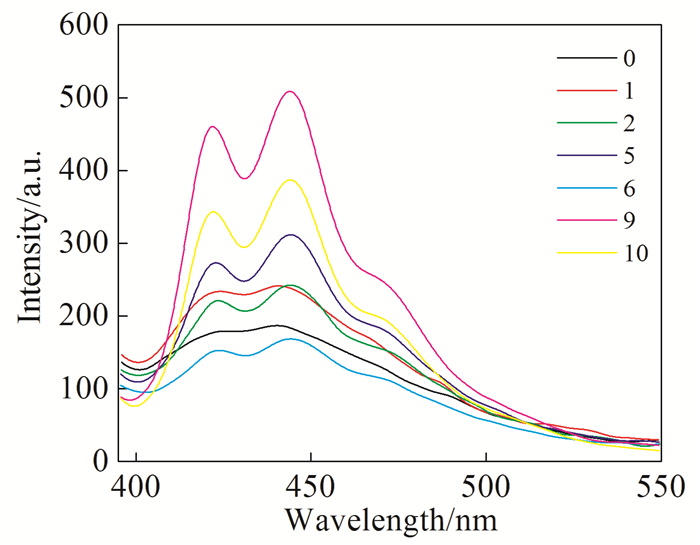

图 7是纳米金和DPO复合薄膜样品的荧光发射光谱。0号样为只有单层金膜,其中纳米金薄膜一层厚度为3nm,纳米DPO薄膜一层厚度为50nm,以一层金膜和一层DPO膜叠层结构为一个基本单元,1~10号样分别为重复1~10次制备的样品。由图 7看出,对于0~5号样品,发光效率随膜的厚度增加而增加;6号样品效率下降非常明显,效率最低;从6号样品之后随着厚度增加,样品发光效率又开始上升。经过多次试验发现制备的样品基本都有伴随着膜厚变化会出现荧光效率极小值的现象。Au/DPO复合纳米薄膜样品和DPO单质薄膜样品比较,荧光主峰和肩峰都发生了蓝移。结合Al和Au对DPO的荧光性质影响来看,Au/DPO薄膜样品的发光效率比Al/DPO薄膜样品要高。Au、Al和DPO的相互作用的差异表现在Al/DPO样品的峰型和DPO单质材料有较大差别,而Au/DPO和DPO的峰型基本一样,表明Al元素对DPO分子的作用比较强。因此后续工作要围绕着金属元素和有机小分子的相互作用问题展开研究,探讨其作用机制以及对荧光物质的发光机理和发光光谱的调控。

3 结论

数学模拟计算出的Ⅰ-Ⅴ曲线呈现出非线性效应,和实验测到的Ⅰ-Ⅴ曲线比较吻合,由此可以判断纳米铝薄膜非线性导电性质是由于颗粒薄膜结构中颗粒间的接触处存在的势垒所致,因此载流子在纳米铝薄膜中输运时出现量子隧道效应,出现了电学非线性效应。纳米铝和金薄膜具有荧光效应完全是由于纳米效应所致;加入DPO后荧光光谱出现展宽现象,这表明DPO和纳米铝和金发生了作用;纳米金属铝和金的费米能级出现了离散,铝的离散更加明显。计算出的Ⅰ-Ⅴ曲线的台阶效应也是出现金属材料的荧光效应的必然。

-

-

[1]

P Brousseau, C J Anderson. Propell. Explos. Pyrot., 2002, 27(5):300~306. doi: 10.1002/1521-4087(200211)27:5<300::AID-PREP300>3.0.CO;2-#

-

[2]

S M K Queenie, C F Robert, T A Marie et al. Propell. Explos. Pyrot., 2002, 27(4):229~240. doi: 10.1002/1521-4087(200209)27:4<229::AID-PREP229>3.0.CO;2-B

-

[3]

V An, A Llyinl, C De Izarra. High Temp. Mater. Proc., 2005, 9:253~262. doi: 10.1615/HighTempMatProc.v9.i2

-

[4]

周玉华.华中科技大学硕士学位论文, 2012.

-

[5]

Y Ohkura, P M Rao, X Zheng. Combust. Flame, 2011, 158(12):2544~2548. doi: 10.1016/j.combustflame.2011.05.012

-

[6]

J H Lee, J W Lee, S Hwang et al. J. Nanosci. Nanotech., 2012, 12(6):5598~5603.

-

[7]

T J Kang, J G Kim, H Y Lee et al. Int. J. Precis. Eng. Man., 2014, 15(5):889~894. doi: 10.1007/s12541-014-0413-y

-

[8]

S Shanmugan, D Mutharasu, Z Hassan et al. Adv. Mater. Res., 2011, 3:383~390.

-

[9]

X Y Zhai, S Q Li, Y F Ding et al. J. Nanomater., 2016, 4363541.

-

[10]

翟晓宇, 潘靓靓, 丁玉凤等.发光学报, 2016, 37(11):1353~1359. http://www.cqvip.com/QK/92489X/201611/670638898.html

-

[11]

D P Yan, H J Yang, Q Y Meng et al. Adv. Funct. Mater., 2014, 24:587~594. doi: 10.1002/adfm.201302072

-

[1]

-

-

扫一扫看文章

扫一扫看文章

计量

- PDF下载量: 0

- 文章访问数: 0

- HTML全文浏览量: 0

下载:

下载:

下载:

下载: